採用管理の課題

採用管理業務の課題は大きく分けて以下の3つに分けることができます。

・求人管理業務

複数にわたって求人媒体を出稿している場合は、どの媒体からどのくらい応募があったのかを適切に管理する必要があります。

・応募者管理業務

求人に応募していただいた複数の候補者と漏れなく適切にコミュニケーションをすることが求められます。

・選考管理業務

選考担当する面接官などと候補者の情報や、評価情報をスムーズに共有することが求められます。

・内定者管理業務

内定者とのコミュニケーションを増やし内定承諾率を向上させたり、内定承諾者とのコミュニケーションを適切に行うことで入社後のミスマッチを防ぐことが求められます。 これらの課題をいかに効率的に解決するかが、採用活動を成功させるかどうかに関わってきます。

採用管理の課題を解決する採用管理システムとは

採用管理システムとは、企業の人材採用活動の効率化を支援するシステムのことです。英語で「Applicant Tracking System」となり、ATSと略して呼ばれることもあります。

求人数と予算の策定から求人広告の出稿、選考から採用にいたるまでの業務を一元的に管理して自動化を推進。応募者への連絡もシステム経由で対応でることが特徴です。

また、応募者の個人情報や評価を関係者間で共有できるため、重要な個人情報のコピーを配布する必要がなく、プロセスの効率化が可能になります。さらに応募から採用にいたるまでの経緯を分析し、内定率の高い募集経路を把握して次の採用活動に活用することも可能です。

採用管理システムの代表的な機能とメリット

採用管理システムは求人情報、応募者情報、選考情報を一元管理できるため以下のような機能とメリットがあります。

・採用の費用対効果を可視化できる

求人情報管理機能では、どの求人媒体からどのくらい採用につながったのかがはっきり可視化することができます。

会社が成長するにあたり、採用担当者にも数値目標が課されること多く、どの求人媒体に出稿すれば、効率的に採用できるかの判断ができるようになります。

・応募者とのコミュニケーションに集中できる

従来の応募者管理では、スプレッドシートやエクセルで管理することが多く、更新の手間や、ファイルの探索など事務的な手間が多くなりがちです。

採用管理システムでは、応募者情報を一元管理することができるので、事務的な手間を削減して、採用担当者が本来取り組むべき、応募者とのコミュニケーションに集中することができます。 結果、採用後のミスマッチの解消や、内定承諾率の向上といった効果が期待できます。

・選考のスピードがあがる

選考状況を面接官とスムーズに共有することができたり、システム経由で応募者と選考の日程調整をすることができるので、選考スピードの向上が期待できます。

応募者は、複数社の求人にエントリーしている場合がほとんどなので、他社よりも早く選考結果を伝えることで、内定承諾率の向上を狙えるだけでなく、より多くの応募者を集めたり、コミュニケーションの回数を増やす時間を創出することできます。

採用管理システムの代表的な機能

採用の課題に応じた採用管理システムの代表的な機能を紹介していきます。

求人情報の一元管理機能

求人票を簡単に作成したり、複数の求人媒体への掲載する情報を一元管理することができます。システムによっては、自社オリジナルの採用ページをつくることも可能です。

また、求人広告と連携することで、応募者がどの広告ルート見て応募してきたかのデータ分析をすることもできます。

応募者とのコミュニケーションサポート機能

応募者が複数いる場合でも、システム経由で応募者とコミュニケーションをすることができます。システムを通じて選考のスケジュール調整も実施することができます。システムによっては、LINE連携をすることも可能です。

選考の評価情報の共有機能

面接官が記入した選考情報の共有を関係者間でスムーズに行うことができます。時間が経てば、複数回の応募を許容している会社の場合、過去の選考状況を参照することができます。

内定者の通知やフォロー管理

内定者に対するオファーレターの作成や、内定承諾書の作成も行うことができます。システムによっては、内定者サポートのために、現場社員とのカジュアル面談の調整を行う機能もついていることがあります。

採用管理システムの選び方

採用の規模

まずどのくらいの人数を採用するのか、をはっきりとさせましょう。採用管理システムは、比較的大人数の採用を、中長期にわたって継続する際に効果を発揮する傾向があります。

どのような採用形態に活用したいか

募集する人員の形態も確認しましよう。中途社員を採用するか、新卒社員か、アルバイトかによって選択するシステムは大きく変わってきます。

自社に必要な機能が

あるかリファラルを中心に採用するか、求人広告を中心に採用するか、エージェントを使って採用するかなど、主力となる採用手法を確認し、一元管理するのに必要な機能があるかどうかを確認しましょう。逆に、使わない機能がどのくらいあるのかも確認が必要です。使わない機能が多数あるシステムを導入して、無駄なコストをかけてしまう可能性にも注意したいです。

操作は覚えやすいか

採用管理システムは、部署を横断して、多くの人が使うケースが多いです。そのため、操作画面がわかりやすく、導入の際の学習コストが、なるべくかからないものを選ぶのがおすすめです。

セキュリティの高さ

応募者の個人情報を管理するので、システムのセキュリティレベルが高いことも重要な要素です。採用管理システムの開発・運営会社が、ISMSやプライバシーマーク、ISO認証といった個人情報保護に積極的な取り組みをしているかどうかを確認してみるのもおすすめです。

費用は適切か

導入の際の費用も、自社のビジネス規模に見合っているかどうかを確認することが大切です。採用活動のためにどのくらいのコストをかけられるか、から逆算して確認してみましょう。

おすすめの採用管理システム(中途採用に強い)

HRMOS採用(株式会社ビズリーチ)

HRMOSはハイクラス転職サービスを展開している株式会社ビズリーチが運用する採用管理システム。専任のコンサルタントがつき、内定率の向上までサポートしてくれるのが特徴です。

ビズリーチ社の採用ノウハウを活用した採用活動ができるのが魅力的なポイントです。

料金プランはユーザーの採用規模に合わせてフレキシブルに設定可能です。

HERP Hire(株式会社HERP)

HERP Hireは採用活動の応募データを一元化。採用担当者だけでなく現場の員も採用活動に関与することで社員主導によるスクラム採用を実現してくれます。

募集経路は求人広告からの応募のほか、ハローワークや自社サイトの求人ページ、社員の紹介による応募などがHERP Hireに自動登録されて情報を一元管理できるので、人事担当者は採用活動に集中して取り組むことができます。

料金プランはユーザーの採用規模に合わせてフレキシブルに設定可能です。

リクナビHRTech(株式会社リクルート)

リクナビHRTechは、株式会社リクルートが運営しているシステムで、複数の人材エージェントを活用し中途採用活動に向いています。

エージェント別に、採用の活動の振り返りをすることができるので、採用活動のPDCAを効率的にまわすことができます。また、エクセルの操作感に近いUX設計特徴です。

料金プランは無料から利用することができます。

タレントクラウド

TalentCloudはタレントプールに特化したユニークな採用管理システムです。タレントプールとは定員超えで採用できなかった応募者や、リファーラルリクルーティングなどで発掘した有望な人材を候補者としてリストアップすることです。

将来の採用予定者として密接なコミュニケーションを維持しながら転職希望度を数値化し、企業と候補者双方にとって最適なタイミングで採用を働きかける方式です。

料金は、タレントプールの利用規模に応じて各種プランを用意しています。

おすすめの採用管理システム(中途・新卒採用に強い)

sonarATS(Thinkings株式会社)

Thinkings株式会社が運営するsonarATSは、新卒・中途どちらの採用活動にも対応した採用管理システムです。採用に関連する様々な外部ツールと連携しているのが特徴です。

主要な、求人メディア、適性検査ツール、コミュニケーションツール、オンライン面接ツール、労務管理ツールとのシステム連携を可能にしています。

料金は、採用目的に合わせて柔軟に設計できます。

採用一括かんりくん (HRクラウド株式会社)

採用一括かんりくんはHRクラウド株式会社が運営する現場志向のオールラウンドな採用管理システムです。面接担当者のスケジュール確認、応募者との連絡や選考評価、結果分析など採用活動の管理ポイント全てに対応。採用業務の全行程を採用一括かんりくんで完結できます。

HRクラウド社はプライバシーマークを取得。採用一括かんりくんのサーバーは24時間365日監視。バックアップ体制も整っており、高いセキュリティ基準で運営されているのが特徴です。

料金はライトプランで月額2万円からとなっています。

ジョブカン採用管理(株式会社 DONUTS)

ジョブカン採用管理は、株式会社Donutsが運営するスタートアップから大手企業まで、幅広い業種で利用されている採用管理システムです。自社のオリジナルの求人ページをつくることができます。

ジョブカン採用を使って制作した求人ページを、知っている人だけで限定公開する機能があるのが特徴です。リファラル採用を中心に採用活動を進めたい企業におすすめのシステムです。

料金は無料から利用できます。

HITOLink(パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)

HITOLinkは、パーソルプロセス&テクノロジーズが運営しています。大手求人媒体はもをはじめ、業界特化型の求人媒体やエリア特化型の求人媒体とも、40以上の求人媒体と連携しているので、候補者の取り込み作業を大幅に効率化することができます。

料金は、月額5万円から利用することができます。

おすすめの採用管理システム(新卒採用に強い)

i-web(株式会社ヒューマネージ)

i-webは株式会社ヒューマネージが運営しています。基本的な採用管理システムの機能はそんわっており、面接、セミナー、適性検査、面接選考、社員訪問などを全てオンライン化するツールも提供して、採用DXを積極的に推進しています。

本社から遠隔地にいる人材を採用したい際に活躍し、特に日本全国から応募が来る新卒採用との相性が良いのが特徴です。

料金は、利用機能によって変動します。

e2R PRO(株式会社ワークス・ジャパン)

e2R PROは、 株式会社ワークス・ジャパンが運営しています。新卒学生とのコミュニケーションに特化しており、LINE連携はもちろんのこと、現場社員が出身校に声をかけるリクルーター採用に対応した機能があるのが特徴です。

まだ知名度が低い企業が新卒採用を始める際に、現場社員のつながりを活用できるという点で、おすすめの採用管理システムです。

料金は、利用期間や利用機お脳に応じて変動します。

next≫(株式会社アローリンク)

next≫は採用活動におけるコミュニケーションとして、LINEに特化した採用管理ツールです。株式会社アローリンクが運営しています。メールなど旧来の連絡方法に比べてメッセージの開封率が高く、採用業務の「時短」を実現。学生情報のデータベースなど多彩な機能で採用業務の負担を軽減します。

現代の学生にとってコミュニケーション手段はLINEが基本。採用活動でLINEを利用すれば親近感あふれるコミュニケーションが実現できるだけでなく、学生情報や選考ステータスの管理の一元化も可能。業務の効率化と内定辞退率の改善にもつながります。

料金は初期費用とサポート費用が10万円から。システム利用料はライトプランで月額3万9800円からとなっています。

おすすめの採用管理システム(アルバイト採用に強い)

クラウドハウス採用(株式会社Techouse)

クラウドハウス採用は、ISMSを取得している株式会社Techhouseが運営しています。従来の採用管理システムの基本的な機能に加え、オリジナルの自社求人サイトを制作する機能に力を入れています。

indeedやGoogle仕事検索への最適化を支援しており、自然検索での採用を実現します。

コストをかけずに自社だけで採用完結させていたいと考える企業に多く採用されており、

飲食チェーンのアルバイト採用に利用されているシーンが目立ちます。

リクオプ(HRソリューションズ株式会社)

リクオプはHRソリューションズ株式会社が運営しています。アルバイト採用に特化した採用管理システムで、

コストが低くすむ自社サイトの制作機能のほかに、60を超える求人媒体からの応募も一元管理します。

ウェブ解析士資格を持つコンサルタントが多数在籍し、採用オウンドメディアの改善提案を行うことが特徴です。

料金は、問い合わせが必要です。

採用管理システムの比較表

| サービス名 | 特徴 | 料金 | このような会社におすすめ |

| HRMOS採用 | ハイクラス転職のビズリーチ社が運営。専任のコンサルタントによる改善支援がある。 | 問い合わせ | シニアクラスを採用したい企業 |

| HERP Hire | 現場のチームを巻き込んだスクラム採用を実現する。 | 問い合わせ | スタートアップ /メガベンチャー |

| リクナビHRTech | 複数の人材エージェントを利用する場合に対応。 | 無料から利用可能 | 人材エージェントを 活用する企業 |

| タレントクラウド | タレントプールに特化した採用管理システム。 | 月額2万円から | タレントプールという採用手法に興味がある企業 |

| sonarATS | 採用にまつわる主要な外部ツールと連携可能 | 問い合わせ | 選考フローが多い企業 |

| 採用一括かんりくん | プライバシーマーク獲得企業による高いセキュリティ | 月額2万円から | 個人情報管理が厳しい企業 |

| ジョブカン採用管理 | 限定公開求人ページを作成できる | 無料から利用可能 | リファラル採用を強化したい企業 |

| HITOLink | 40以上の求人媒体と連携 | 月額5万円から | 多くの求人媒体に出稿している企業 |

| i-web | オンライン採用完結を支援 | 問い合わせ | 地方、遠方地採用を強化したい企業 |

| e2R PRO | 新卒学生とのコミュニケーションに特化。リクルーターを巻き込める。 | 問い合わせ | リクルーターを活用した新卒採用をしたい企業 |

| next≫ | コミュニケーションとしてLINEに特化 | 初期費用10万円 月額3万9800円から | 新卒採用でLINEを活用したい企業 |

| クラウドハウス | indeedやGoogleしごと検索などへの最適化支援 | 問い合わせ | 採用を自社メディアだけで完結したい企業 |

| リクオプ | 採用オウンドメディアのコンサル | 問い合わせ | 採用活動のコンサルティングを期待している企業 |

採用管理システムに関するユーザーアンケート

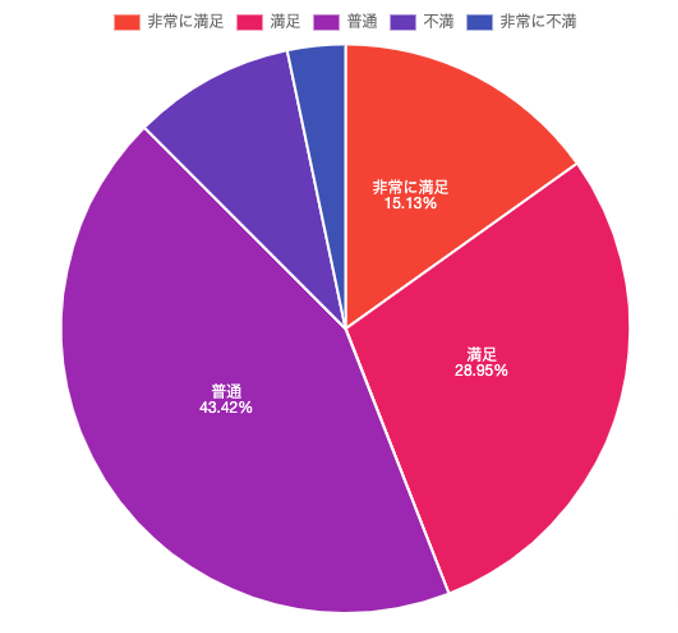

採用管理システムを導入したことがある日本全国の経営者152名に満足度を2022年12月15日にインターネット調査を行いました。

「採用管理システムの満足度教えてください」という質問に、「非常満足」「満足」と答えた方は、それぞれ15.13%、28.59%という結果になり、全体としては44.08%が満足しているという結果になりました。

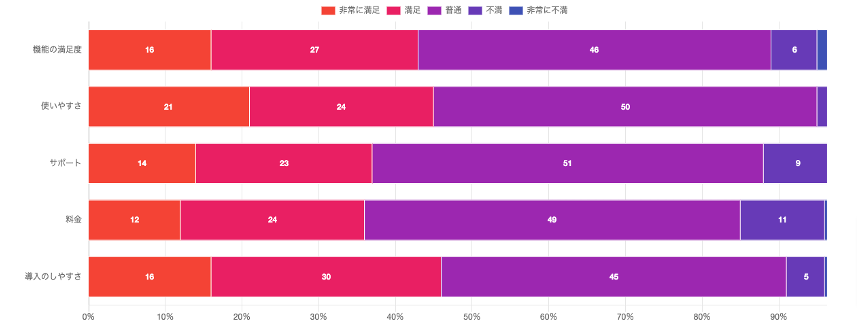

採用管理システムの利用経験がある152名に対して、契約している採用管理システムの満足度を「機能の満足度」「使いやすさ」「サポート」「料金」「導入のしやすさ」の5項目で尋ねました。

最も高い満足度となった項目は「導入のしやすさ」です。全体の46%が「非常に満足している」「満足している」と回答しました。一方で、最高い不満度となった項目は「費用」です。全体の15%が「非常に不満」「不満」と回答しました。

導入のしやすさでは一定評価を獲得している一方で、費用対効果の効果を実感していない方も一定数いるようです。

まとめ

採用管理システムは、人材採用を効率化してくれるシステムです。月額無料から利用できるものが多くありますが、利用目的にあったシステムを選ぶことが大事です。中途採用、新卒採用、アルバイト採用、それぞれにあったシステムをご紹介しました。

導入のしやすさが特徴ですが、費用対効果うぃ可視して運用することが、結果採用活動の成功につながるといえそうです。